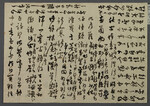

1847년(헌종 13) 11월 5일에 수교(水橋)에 거처하는 조희석이 강원도 강릉(江陵)의 초당(草堂)에 살고 있는 최재봉(崔在鳳)에게 상대방이 현재 운영하고 있는 일에 대해 언급하고, 새해 책력 3건을 편지와 함께 부치니 편지를 받게 되면 돌아오는 인편에게 반드시 답장을 부쳐달라는 내용 등을 전한 간찰이다. 가을에 서울에서 상대방의 편지를 받아 아직까지 기쁘고 후련하였는데 편지를 전할 인편을 구하기 쉽지 않아 여태 답장을 쓰지 못했으니 어찌 평소의 깊은 정의(情誼)라고 할 수 있겠느냐는 내용, 섣달 추위가 점점 심해지는데 어버이 모시는 형제분들과 가족들은 모두 편안한지 안부를 묻는 내용, 상대방이 운영하고 있는 일에 대해 지금 전해 들으니 마침내 산 밖에 이르렀다고 하는데 비록 운수에 관계된다고 하더라도 오직 만에 하나의 행운만을 바라는 것은 이 무슨 일이며, 자신도 서글픈 마음이 가득한데 하물며 당사자는 어떤 마음을 가질 수 있겠느냐며 탄식스러운 마음 가눌 길 없다는 내용, 자신은 10월 초에 일 때문에 서울에 갔으며 관찰사의 안부는 연이어 편안하다는 소식을 받았다는 내용, 새해의 책력 3건을 부치는데 편지와 함께 중간에 잃어버릴 염려는 없는지, 이 편지가 도착하면 돌아오는 인편에 반드시 답장 부치길 바란다는 내용, 나머지 사연은 매우 어수선하여 이만 줄인다는 내용 등을 담았다.

간찰의 작성년도는 1849년 조희식(趙熙軾)의 간찰 내용 중 정재용(鄭在容)의 간성군수(杆城郡守) 재임 연도인 1842년부터 1847년까지의 기간을 근거로 산정하였다.