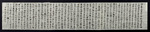

1901년 3월에 이승학(李承鶴)이 아들 이광수(李光秀)에게 관직에 오른 것을 축하하고 여러 가지 당부를 전한 편지이다. 지난번 우체국으로 보낸 편지를 받았는지 물어보고 이전의 편지의 전달 여부를 확인하고, 고부(古阜) 편으로 부친 편지가 지체되어 이제 도착했다고 하면서 편지의 전달 여부를 근심하며 편지 서두를 채웠다. 이어 성균관에서 과거 시험 급제 정보를 담은 전방(傳榜)을 받으면서 겪은 일을 적었다. 전방을 든 자가 후한 보상을 기대했으나 3민(緡)을 내어 주자 실망했다는 말과 그 내막 등을 상세히 전한 내용이 보인다. 그리고 고생하며 과거 시험을 통과했다는 사실을 알았다는 말과 함께 출방(出榜) 되었는지를 확인하며 합격에 대한 기쁨을 전했다. 이어 앞으로 관직 살이 하면서 명심할 것에 대해 조언했다. 가장 우선할 것은 임금을 섬기는 의리를 마음에 명백하게 세우는 것이고, 처세할 때는 자세하게 살펴야 하며, 노상에 다닐 때는 용렬하게 하지도 말고 완강하게 하지 말고 화순(和順)으로 중도에 맞게 하도록 당부했다. 또 아들에게 비서랑(秘書郞)이 되기를 바란다고 하면서 기미를 보고 기회를 잘 잡으라고 하며 '농(隴)을 평정하니 다시 촉(蜀)을 바라게 된다'는 등롱망촉(登壟望蜀)의 고사를 인용하며 아들의 벼슬자리에 대한 기대를 표했다. 이어 본인은 노상에 있고 아들은 서울에 있어서 서로의 상황을 잘 알 수 없어 울적하지만, 이 또한 형세이니 너무 조바심내지 말라고 하였다. 이승학은 이 당시 문중 일로 북도(北道) 길에 있으면서 서울에 있는 아들과 편지로 소식을 전하고 있었다. 이승학은 편지에서 노상에서 지내는 기간을 한 달로 잡고 있지만 앞으로 일정은 잘 알 수 없다고 알렸다.

이승학은 시좌(諡座)의 설행 및 의정부 교체에 관한 내용 등에 묻고 재차 서울 생활을 걱정하고 당부한 내용을 이어갔다. 서울에서 사용할 비용으로 백전(白錢) 300냥을 보내는데 부족한 것은 서울에서 환전하여 쓰라는 내용 등을 전하고, 벼슬길에 쓸 관복(官服)과 교자(轎子) 등을 갖췄는지를 걱정했다. 덧붙이기를 돈을 낭비하지도 말고 부족하다고 상심하지도 말라고 했다. 하촌(下邨) 편으로 편지를 보낸다는 말로 편지를 끝마쳤다.

이승학(1857∼1928)의 본관은 전주(全州)로, 양녕대군(讓寧大君)의 후손이며, 자는 자화(子和), 호는 청고(靑皋)이다. 전남 담양(潭陽) 장전리(長田里)에서 출생하였다. 아버지는 기정진(奇正鎭)의 문인인 진사 이최선(李最善)이고, 이승학 본인도 기정진의 문하에서 배웠다. 을미사변(乙未事變) 때 팔도에 격문을 보내어 의병을 일으키기도 했다. 문집으로『청고집(靑皋集)』 4권을 남겼다.