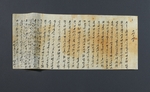

이 편지는 10월 3일에 사돈 간에 오간 한글 언간으로, 시댁 어른이 처가 식구에게 보내는 문안과 감사, 미안함의 정서가 짙게 담겨 있다. 특히 현서라는 표현을 통해 편지의 중심 화제가 사위임을 명확히 하며, 시가 쪽의 어른이 병환 중이거나 요양 중인 사위의 상황과 관련해 처가에 인사를 전하고 있음을 보여준다.

편지 서두에서 발신자는 오랫동안 안부를 전하지 못한 것에 대해 깊이 미안해하며, 최근에야 전해 들은 사위의 소식이 반가우면서도 걱정스럽다는 복합적인 감정을 드러낸다. 신병(身病)으로 인해 몸이 불편한 사위가 과연 회복 중인지, 그 기운이 어떤지를 거듭 물었다.

이 편지에는 사돈댁의 자제나 손자 등 가족 구성원에 대한 세심한 문안이 반복되며, 시가의 어른으로서 예의와 도리를 다하려는 태도가 뚜렷이 나타난다. 편지 말미에서는 손자를 만나보지 못한 것을 시가 쪽의 큰 결례로 받아들이는 유교적 예법 인식이 드러난다.

이 편지는 단순한 사적인 왕래 이상의 의미를 가지며, 조선 후기 여성 간 서신 교류의 실례로서도 중요한 위치를 차지한다. 사위와 사돈댁에 대한 애정 어린 관심과 배려, 그리고 유교적 예절을 내면화한 언어적 표현 방식은 조선 시대 가족과 정서의 문화적 이해를 풍성하게 해주는 귀중한 유산이라 할 수 있다.