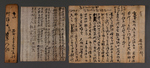

지난해 서로 만난 일이 마치 꿈속 같은데, 얼마 전 일가의 인편에 알려주신 바를 대략이나마 들었습니다. 종중의 일이 큰 낭패의 지경에 이르렀다고 하니, 지극히 놀랍고 안타까운 마음입니다.

다만 그 가운데 춘부장(春府丈) 일가께서 백발 노년에 먼 곳으로 정배(定配) 되어 어려운 발길을 떠나셨다고 하니 이 무슨 상황입니까? 간담이 모두 써늘하여 어찌할 바를 모르겠습니다. 참으로 그 일을 주관한 사람이야 응당 용납할 수 있겠지만, 하물며 노년의 유배 생활이야 오죽하겠습니까?

한 사람의 정배를 미리 알았을 터인데, 어떻게 공야장(公冶長)처럼 억울한 횡액주 1)이 애매한 사람에게 미칠 줄이야 생각이나 했겠습니까? 부모님을 모시는 심정과 처지로 어떻게 세월을 보내고 계십니까? 다만 놀랍고 염려될 뿐입니다.

이번 길에 종씨가 또다시 준엄한 형을 당하여 전전하여 여기까지 이른 것은 이른바 "재앙이란 엎친 데 덮침"을 말하는 것입니다.

그 광영(光榮)을 함께하는 정의와 분통 터지는 마음은 우열을 가릴 바 아니며, 부모님을 모시는 춘부장에게 있어서는 더욱더 간절한 부분입니다. 오직 성상께서 밝게 굽어살펴주시기를 바랄 뿐입니다. 다행히 나라에 경하할 일이 있다면 사면령이 있을 터이니 어찌 여러 달을 기다리겠습니까? 다만 스스로 하늘에 빌 뿐입니다.

□□□ 이번 떠나간 종씨는 병을 안고 내려가는 바람에 마음이 매우 언짢습니다. 나머지는 수심과 고뇌로 예의를 갖추지 않고서 굽어살펴주시기를 생각하며 안부의 서신을 올립니다.

병술 29일, 먼 일가는 겨우 예전 모습대로 지내고 있으며, 나머지는 말씀드릴 게 없습니다.

지난해, 먼 일가 영기(榮起) 절하고 올림

변방 팔성에 많은 구휼 기울렸더니 / 優恤藩屛傾八省

부질없이 제위(帝位)를 오랑캐 선우에게 전했어라 / 空將神器付單于

하늘이 어찌 천년 중국을 저버리랴 / 天心寧負千年夏

사람의 일은 도리어 한 시대 오랑캐 부끄러워라 / 人事還羞一世胡

동쪽 사신 오지 않아 황제 기강 떨어지고 / 東使不來皇紀墜

남경 보존하질 못해 … / 南京未保○

기쁨과 슬픔 함께하신 우리 선조 / 我家靈祖同休戚

멀리 대명(大明) 천자 신종(神宗) 모시고 밤바다 건너시네 / 遠陪神宗夜涉湖

또 읊는다.

어떡하면 남극성 별빛 나눠다가 / 那分南極星光去

고당의 백발 노친에게 비춰줄까 / 照得高堂白髮親

흑수 있느냐 없느냐는 수많은 강에 통하고 / 黑水有無通萬瀆

영지의 진위 여부는 삼신산에 있어라 / 靈芝眞僞在三神

조선 책봉 받은 기자 새 나라 열고 / 受封箕聖新開國

대당(大唐) 천자 잘 섬기려 멀리 일 나간 백성 / 好事唐宗遠役民

어려움 겪은 뒤 성대한 경사라 말들 하니 / 經過艱虞云盛事

죽음 속에서 살아나온 사람 통쾌하여라 / 死濱欣喜快生人

또 읊는다.

고향 시름에 달 그리며 헛된 꿈속 올라서니 / 鄕愁愛月登虛夢

길손은 나뭇가지 울려오는 바람 소리 언짢아라 / 客意嫌風響遠枝

엉성한 나뭇잎 산객을 따를 줄 알고 / 葉疎正逐山客覺

떨어진 물줄기 도리어 바위 따를 줄 아네 / 水落還從石骨知

봉래 신선 바둑판은 곳곳으로 나뉘고 / 島學枰碁分處處

강 누대 깃발은 시시로 휘날리네 / 江旛樓角動時時

여기에 별난 기이한 신하 있으니 / 此間別有奇觀臣

백로와 갈매기 목욕하는 연못에 있어라 / 輕鷺狎鷗浴蕩池

또 읊는다.

만 리 머나먼 강남 길손 / 萬里江南客

삼동에 바다 위 떠도는 사람 / 三冬海上人

절로 고국을 만난 듯이 / 自如逢故國

조선에 또한 대명의 신하여라 / 鮮亦大明臣

안홍립(安弘立)

호산(虎山) 나주(羅州) 춘정(春亭) 종말(宗末) 후장(候狀)

류아사 길호(柳雅士 吉浩) 시안(侍案) 입납(入納) 근봉